ビニールのままの魚肉ソーセージ ― アキノリの弁当と思い出すこと

小さなころの食事の記憶に、ずっとこびりついて離れない風景がある。

あれはまだ、保育園の頃。

僕の仲間に、アキノリという子がいた。

ちょっとワイルドで、正直モノで、

でもどこか孤独をまとったような空気を、小さな背中に背負っていた。

保育園でのお昼の時間は、給食と家からお弁当を持参する日があった。

週に何度かの「お弁当の日」は、給食とは違う特別な時間だった。

小さな机に自分の弁当を広げる。

みんなで「いただきます!」と叫ぶ声が、教室に響く。

あの時間は、嬉しくて、誇らしくて、

みんなが「今日のボクのお弁当」を楽しみにしていた。

お母さんが作ってくれたお弁当。

あるいは家の誰かが作ってくれたお弁当。

楽しみ、楽しみ。

僕もフタを開けると、玉子焼きにウインナーに、

ちょっとしたおかずが並んでいたりして、

「今日はなにが入ってるかな」ってワクワクした。

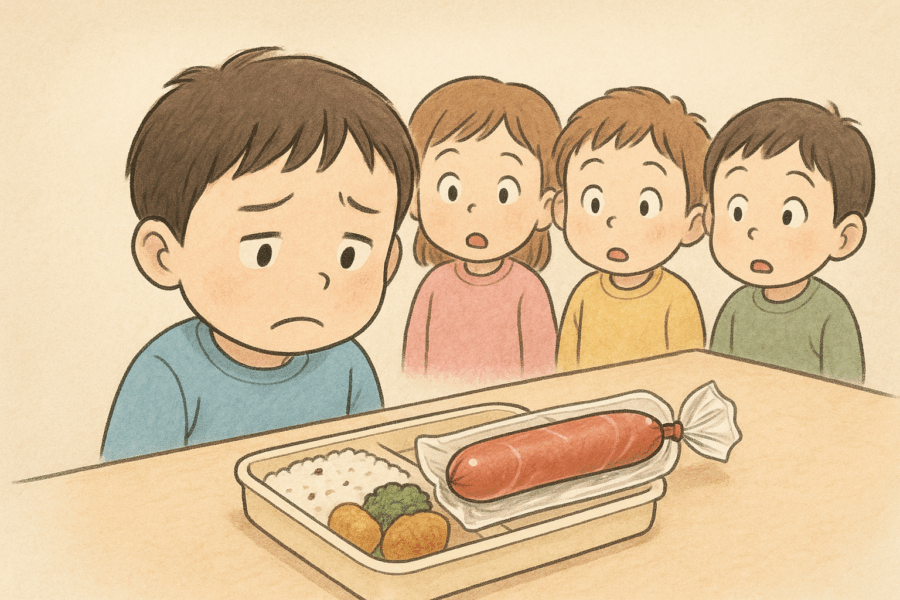

でも、あの日のアキノリはちょっと違った。

いや、そうとう違っていた。

「あっ」

ある日、アキノリがお弁当の時間に

自分のお弁当を開けたとき、

小さく「あっ」と言った。

その時の「あっ」という声が、

何か不思議と、ちがっていた。

僕たちは、なんだろうと覗き込んだ。

アキノリの顔、目、

そして、アキノリの目の前のお弁当。

アキノリの弁当箱には、

炊き立ての白いごはんの横に、

魚肉ソーセージが一本、ビニールのまま半分に切られて、

ただ、ぽんと置かれていた。

輪切りにも、焼き目もない。

ビニールがぴったり張り付いたままのソーセージが、ポツンと。

当時の魚肉ソーセージは、ちょっとした“ご馳走”だったけれど、

誰もそんな風に入れられているのは見たことがなかった。

僕たちは、なぜかそれが不思議で、ちょっとうらやましくて、

でも、どこか心にひっかかる寂しさみたいなものを感じていた。

アキノリは、何も言わずに黙って食べていた。

その後の彼のことは、断片でしか覚えていない。

僕たちは大きくなり、進学して、街に出て、

ふとしたとき、あのアキノリの名前を耳にした。

高校を辞めて、ちょっといかつい道を歩き始めたと、人づてに聞いた。

街で一度だけ、偶然すれ違ったときの彼の目が、あの日の弁当を思い出させた。

あのビニール付きの魚肉ソーセージ。

何もかもを包んだまま、むき出しのまま。

誰にだって、あの頃のお弁当がある。

あの弁当箱は、家の事情も、誰かの不器用さも、温度も、

全部を詰めていたんだと思う。

いま、僕たちは「ちゃんと食べているか?」

50代を迎えたいま、

あのころのアキノリの弁当を思い出すたびに、思うのです。

あのときの僕たちは、誰かが作ってくれたごはんを、ただただ無邪気に食べていた。

でも大人になると、誰が作ってくれるわけでもなく、

自分で自分を「ちゃんと食べさせる」責任がある。

気がつけば、忙しさを言い訳に、

コンビニで適当に済ませ、外食で塩分や脂を取りすぎ、

胃を休めることを忘れている。

あのときのアキノリのお弁当を思い出すと、

「ちゃんとしたごはんを食べること」の大切さを、胸に突きつけられる気がする。

だからこそ、選べる時代に「選ばないと損」なもの

最近の僕は、忙しいときこそ、

ナッシュ(nosh) を冷凍庫に入れている。

管理栄養士が、糖質も塩分もカロリーも計算してくれていて、

レンジでチンするだけで、ちゃんとした味と栄養が手に入る。

あのころのアキノリに、あの魚肉ソーセージのかわりに、

ちゃんとした温かいおかずを渡せたら――

そんなことを、ナッシュのパッケージを開けるとき、ふと思ってしまう。

忙しい大人が、自分に「ちゃんとしたごはん」を届けるために、

冷凍庫にナッシュを。

それだけで、少なくとも僕は「あの頃の自分の空腹」に胸を張れる気がする。

「われに食べる用意あり」。

今日のあなたも、ちゃんと食べていますか?

食べることは、心の防波堤です。

ナッシュで、ちょっとだけ“自分を整える”食卓を始めてみませんか。